咨询电话: 027-88109788

靳强连载(五):要钱的专利!

发布于 2025-07-10 03:12 阅读()

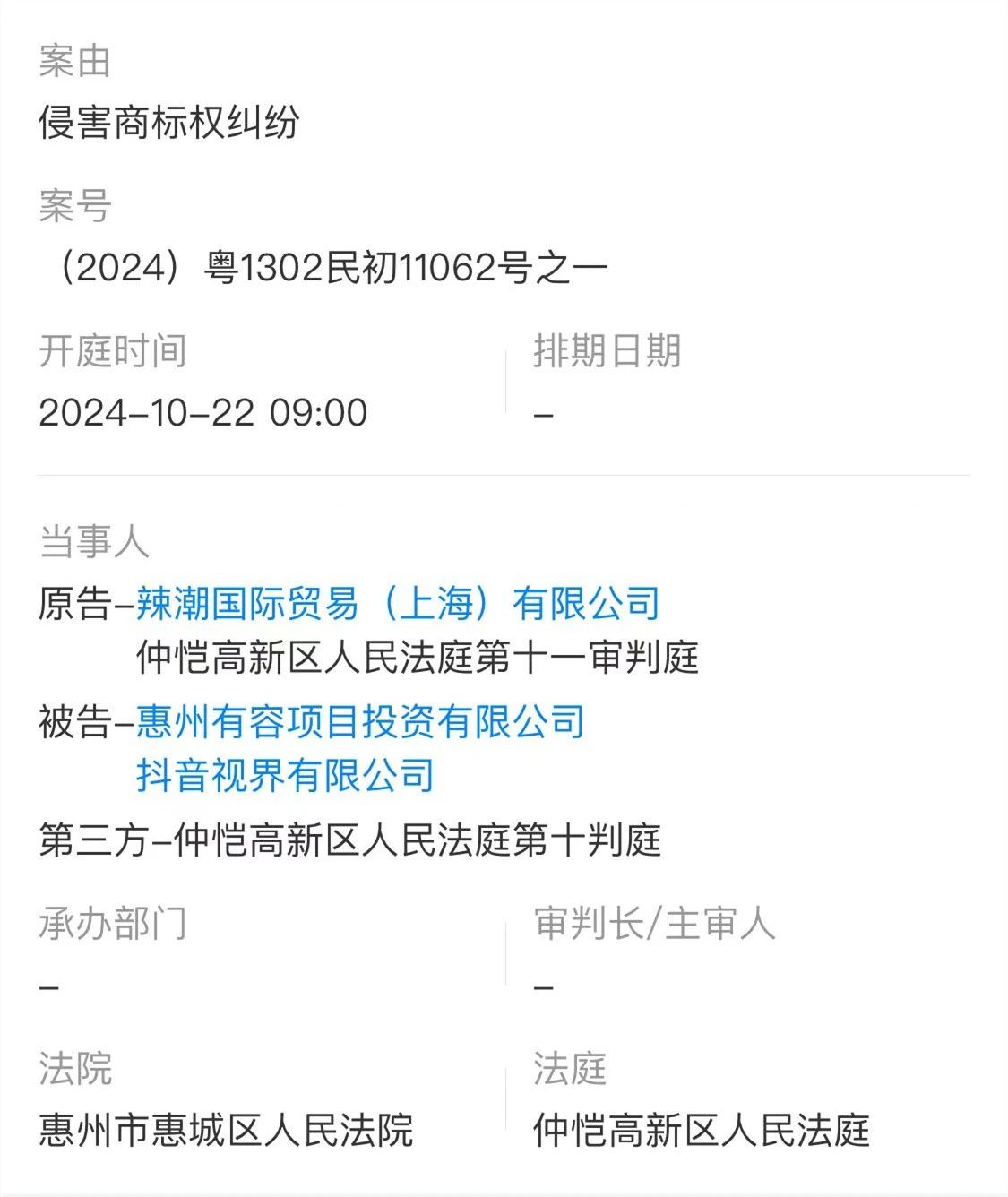

上市申请。取消原因未知,但从时间上看,可能包括敏芯公司在4月22日更新的招股说明书中列举的“重大事项”,其中第一条就是与友商

在敏芯公司和友商的十余起专利诉讼中,有一起引起了特别的关注,因为被告不仅包括敏芯股份,而且包括敏芯公司的董事长和两名副总 。

敏芯公司的研发副总,在2004年至2006年曾经供职于歌尔股份的关联公司,2007年3月28日,一份关于声学传感器芯片封装技术的专利申请被提交给专利局,三位发明人后来分别担任敏芯公司董事长和两名副总(脚注31)。

基于专利法对职务发明的规定,歌尔股份认为涉案专利属于研发副总离职一年内与本职工作有关的发明创造,所以归属于歌尔股份。敏芯作出了诸多抗辩,比如:当年在歌尔的本职工作是芯片设计而非封装;专利是敏芯自己研发,其它两位发明人都有贡献;十几年前都没主张,现在起诉就是恶意阻挡我上市。

最终,敏芯公司的所有抗辩都没有获得支持,最高院判决专利属于职务发明,应该归属于歌尔股份。显然,这个专利申请不仅没有让技术专家获利,反而在十几年后的关键时刻给自己添了乱。

友商的关怀一定是无微不至的,尤其是能关注到核心团队的机会必然不会放弃。专利确权和专利侵权的案件其实不一样,一般而言不会对核心团队产生特别实质性的损害,一般也没有损害赔偿。但是配合公关,还是有可能达到向社会昭告核心团队侵权的效果。

社会可以接收到核心团队专利案件败诉的消息,毕竟专利侵权还是专利确权,吃瓜群众不清楚也不关心,只是爱看。在吃瓜群众看来,这个专利没有直接要钱,但是影响上市,无疑是少挣了许多钱,而且是资本市场的大钱。

这个故事中的核心团队涉诉,其实不是最差的结果。如果歌尔股份能够证明,专利的技术方案是它的商业秘密,那么通过专利披露其商业秘密,还有可能构成商业秘密侵权,而如果商业秘密侵权造成的损失达到一定金额,就可能存在刑事责任。

专利案件本来是没有刑事责任的,如果前雇主能够证明专利技术是前雇主的商业秘密,向公安机关报案商业秘密犯罪,一旦公安机关受理,对核心团队进行拘留调查,后续再有检察院的批捕,那么阻挡的将不仅仅是公司上市。

所以,作为IC人,在离职一年内不要以发明人的身份申请专利。同时,作为公司的法代或者高管,也未必要在所有的专利上都当发明人。

在电路或电子技术基础课中会讲到,VLSI指超大规模集成电路。在上世纪80年代芯片晶体管数量达到十万甚至百万,这个在当时属于天文数字,所以专门命名了VLSI。这个数字现在变得不值一提,毕竟苹果M2 Ultra芯片的晶体管数量已经突破千亿。由于晶体管数量快速增长,再按照规模对芯片分类逐渐失去意义,但VLSI的称呼依然留存。

比如,1979年成立了一家VLSI技术公司,它的业务包括软件开发,ASIC芯片设计等。1991年,VLSI和他的两位客户,橡果公司(Acorn)和苹果公司成立了一家叫ARM的公司。你看,名里有果实,命里就有果实。

同年,VLSI剥离了EDA业务,EDA业务辗转的被新思公司收购。而VLSI则在90年代一度成为员工3000人,业务横跨全球的大公司,直到1999年被飞利浦以10亿美元收购。飞利浦拆分恩智浦以后,VLSI又被NXP拆分出来,成为了一家半导体专利运营公司。

之后的短短几年间,凭借一些看起来东拼西凑的专利,VLSI开始了逆袭之旅。

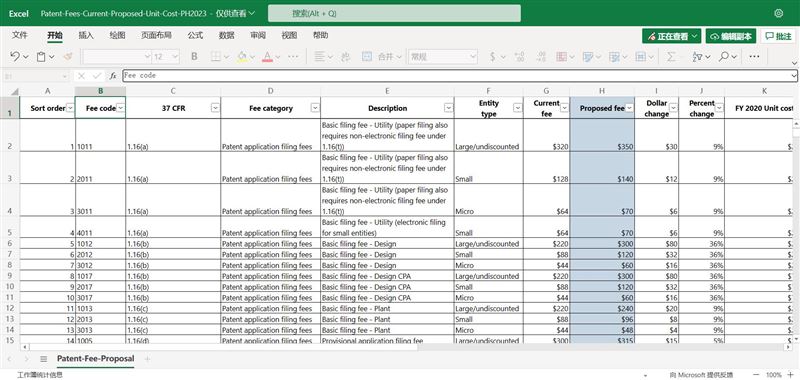

2021年3月,英特尔因为侵害VLSI公司的两项专利被德州法院判赔约21.8亿美元;2022年11月,因为侵害VLSI公司的另外一项专利,英特尔被德州法院判赔约9.5亿美元;2022年12月,英特尔和VLSI公司就特拉华州法院受理的40亿损害赔偿的专利案件达成和解。

以上这些数据仅仅是VLSI公司和英特尔公司之间的一部分专利纠纷。这是半导体专利纠纷的片段,更是专利的片段。其它领域一样有,比如吉列得公司和思科公司也遭遇过专利纠纷,前者被判25亿美元,后者是27亿美元。

由于和解条款是保密的,以及某些专利纠纷还有变数,VLSI最终能拿到多少钱还不得而知,但看起来应该不比他前20年踏踏实实干活拿的少。虽然现在的VLSI和当年没什么关系了,但我们不由自主的会进行这样的比较。

实际上,美国的专利诉讼赔偿数额由陪审团确认,经常很疯狂,中国法院从未判决如此高额的赔偿。

但IC人,你们的征程是星辰大海,说风浪就要说四大洋,而不是钱塘江。出海的科技企业,最容易遇到的就是专利侵权诉讼。

比如2024年,氮化镓大厂英诺赛科在出海时,就在美国和德国两地被英飞凌起诉专利侵权。商业秘密是可控的,只要没有挖人,商业秘密的侵权风险就很低。但专利诉讼不考虑技术来源,只要未经许可使用就可以构成侵权。

商业秘密的权利人,往往认为是前员工带走了市场,非根除不足以弥补损失,非消灭不足以警示团队。所以一定要出这口气,加上刑事有戏,所以商业秘密,成了要命IP。

而专利侵权的救济是赔偿和禁令,没有抓人的选项,那么就要充分利用赔偿和禁令。

美国的专利诉讼,引人关注的是高额赔偿,比如上面提到VLSI获得的约22亿美元的赔偿,还有后面要说到的美光被判决4.45亿美元的赔偿等等。

国内没有如此高额的赔偿。芯片领域,目前有据可查的是展讯通信诉翱捷科技生产的基带芯片侵犯专利,赔偿2441万元人民币,此外没有千万以上的赔偿额。

赔偿救济之外,还有禁令。获得禁令可以占领一部分市场,禁令无法置对手于死地,对手至少可以修改产品规避专利。但专利权人可以多挣钱,或者强迫对方支付许可费,同样是要钱。

国内的专利诉讼,备受瞩目的是上市狙击,这是专利诉讼的附带效果。比如从富满电子诉英集芯,到英集芯诉智融科技的专利诉讼传承。还比如前面提到的敏芯电子等许多企业遇到的上市狙击。

商业秘密虽然要命,但是自己研发,并不侵害商业秘密。比如你自己研发出可口可乐的配方,完全可以自己生产可乐,而不担心侵犯可口可乐的商业秘密。

商业秘密侵权的判断标准是接触+相似,接触可能性是案件中必须判断的因素,而前员工是最容易获得认可的接触方式。

专利不要命,但是自己研发的方案,依然可能侵权别人的专利权。比如英特尔公司即使自己独立研发出VLSI的技术方案,但是依然要付专利费。

专利侵权的判断标准是全面覆盖,不考虑技术的来源,只要专利权利要求的所有技术特征,在产品中都能找到,就可以认定侵权成立。

商业秘密不公开,在产品发布之前,无法完全排除是否侵害别人的商业秘密。最好的排除方式,是不挖人,或者谨慎的挖人。

专利是公开的,在产品发布之前,可以通过分析产品和专利,判断侵权的风险。越来越多的公司在产品发布之前,会进行FTO分析,降低专利侵权的风险。

但对手的专利越丰富,分析和规避的困难越大,所以大企业会充分扩大自己的专利库。比如高通在全球有10万+的专利,台积电在全球有5万+的授权专利。即使专注到细分领域,分析也是非常困难的。

专利的保护范围是技术,由权利要求固定。专利一旦申请,就不能扩大该专利的保护范围。在诉讼程序中,原告也不可能增加专利,除非另行起诉。美国诉讼相对特殊,一个案件中可以起诉多个专利,也可能增加专利。

商业秘密的保护范围是艺术,在诉讼过程中权利人有可能根据侵权人的质疑重新调整保护范围。在诉讼程序中,也可能增加技术信息。

从程序角度,专利案件通过专门的无效程序判断专利有效性。一般而言,专利局判断专利有效性,而法院判断是否侵权。美国相对特殊,侵权诉讼中可以一并判断专利有效性。

商业秘密案件,法院同时判断商业秘密是否符合秘密性、保密性和价值性,并同时判断侵权是否成立。没有专门的机构判断商业秘密的有效性。

其实,商业秘密和专利还有很多区别,比如专利保护专利法所限定的技术方案,商业秘密保护信息的主题没有限制,又比如商业秘密还有返还销毁商业秘密载体等救济方式,等等。

对IC人来说,没有必要了解所有细节。更需要了解的是,从管理层面专利诉讼是一种给更常态的竞争方式,只要企业足够成功,迟早会遇到专利侵权诉讼。还记得之前聊过的专利诉讼的传承吗?还记得VLSI的华丽转身吗?

写给IC人:美国半导体领域的诉讼中,专利案件是主体,而专利案件大部分由NPE发起

IC人,你们注定奔赴星辰大海,我们不妨聊聊异域风情,比如最大的消费市场美国。

经初步检索,美国在2015年至2023年共有涉及集成电路的案件共计683件,其中650件为涉及专利案件,118件为涉及商业秘密案件,87件为同时涉及专利与商业秘密的案件。换言之,在专利案件中,86.6%专利案件不涉及商业秘密。而在商业秘密案件中仅有26.3%的案件不涉及专利。

不同于在中国一个案件只能主张一个专利,且一般不能同时主张专利和商业秘密侵权。美国的民事诉讼中,可以在一个案件中同时主张商业秘密侵权和专利侵权,甚至在一个案件中主张多个专利,所以一个案件中同时主张专利和商业秘密侵权是正常的。

美国大部分侵权案件为非实施主体(NPE)提出,而NPE技术人员进入实体公司做研发相对少见,所以NPE一般不提出商业秘密侵权的主张。

商业秘密案件的原告,通常为集成电路领域实际做业务的公司,业务公司一般会进行比较完备的专利申请,所以在起诉商业秘密的情况下同时起诉专利侵权容易理解。

所谓NPE就是主要不从事实际业务,而从事专利运营的公司,也包括大学院校、研究实验室做研发的机构。NPE主营业务包括生产、买卖和许可专利,对于不接受许可的企业,通过诉讼迫使对方接受许可,或者直接获得损害赔偿作为收益。

在美国的所有专利诉讼中,大约有60%-70%专利诉讼是NPE发起的。中国市场也有组建NPE盈利的尝试,但是效果很差。

半导体领域的原告,同样NPE居多。2020-2021年,NPE发起专利前诉讼,甚至占所有诉讼的80%左右。以RPX网站统计的2015-2021年数据为例,NPE发起专利诉讼比例最低的2018年,也有一大半(55%)专利诉讼由NPE发起。

2024年,美国专利诉讼中共计72起专利侵权诉讼达成了陪审团裁决。通用接入解决方案公司(General Access Solutions)获得了最高的单案赔偿金额 8.57亿美元。同时,12起案件的赔偿额超过1亿美元,17起超过5000万美元,37起超过1000万美元(脚注34)。

在赔偿额排名前10的专利案件中,有两起设计半导体领域。分别是Netlist起诉美光的案件,获得4.25亿美元的赔偿,Netlist起诉三星的案件,获得1.18亿美元的赔偿。

美国诉讼中,专利诉讼是主流,而专利诉讼中,NPEs是主流原告,所以我们有必要说说NPE。

美国诉讼中,专利诉讼是主流,而专利诉讼中,NPE原告是主流。从上面的数据中我们看到,无论是不限专业的专利诉讼,还是半导体专业的专利诉讼,NPE原告都是主流。那么他们的成果如何呢?

在上面提到了有判赔金额的72件诉讼,判赔前10名的,除了第5名的德国公司(MR Technologies, GMBH)和第10名的日本公司(Nippon Shinyaku., Ltd.)之外,都是全职或兼职的NPE。

比如两次上榜的Netlist,它是一家2000年成立,2006年在纳斯达克上市的加州企业,公司大约六七十人。Netlist创设时是一家内存技术公司,到现在也有诉讼之外的业务收入。在2024年的年终总结中,公司表示年度业务收入超过1亿美金,专利维权收入超过8亿美金,公司将延续专利维权的业务重心。

Netlist不是一家纯粹的NPE公司,而是一家转型中的专利运营公司。这在专利运营公司中其实是一种常态。

NPE中最成功的公司是通信领域的数字互联(InterDigital)公司,这家公司在1972年成立,首个产品是能够连接到公共网络的便携式模拟无线年代专注于通信技术研发并积累了大量专利。

2000年之后,数字互联获得了大量授权收入,2012年由于向英特尔转让专利获利3.8亿美金,如今在世界范围内持有超过3万件专利,2023年许可费约4.9亿美金,2024年估计超过6亿美金。

其实大量的NPE都有雄厚的技术背景,比如之前提到的VLSI公司,看名字和历史都是一家技术底蕴深厚的公司。同样大名鼎鼎的公司还有贝尔半导体(Bell Semiconductor)。

1947年贝尔实验室的三位大师发明了半导体,开创了整个半导体工业。但在贝尔实验室被拆分并逐渐收购之后逐渐没落,其遗产除了9位诺贝尔奖的历史之外,还有大量的专利。

贝尔半导体成功收集了大量专利,开始了专利运营,2022年全美提起专利诉讼量排名第二,在2020-2022年发起专利诉讼的总量排名第三。

NPE的成功转型,也可以解读为业务层面的竞争失败。业务红红火火的台积电、英伟达等等也有海量的专利积累,但不会为了许可费做职业原告。毕竟友商也有庞大的武器库,除非为了巨大利益,没必要两败俱伤。

当然,如果市场上有个新人,他的武器库空空荡荡,那么要断然的阻止他进入市场。比如像台积电起诉中芯国际,像美光起诉福建晋华,像英飞凌起诉英诺赛科。

此外,一旦自己商业竞争失败业务萎缩,就没有了被反击的顾虑。如果是纯NPE,更是让对手无从反击。这也是美国诉讼NPE成为主力的原因之一。

从这个角度而言,NPE模式客观上实现了通过向竞争胜利者收许可费,为竞争失利者提供创新补贴的功能。毕竟数以万计的专利,也是创新的成果,不能因为公司商业竞争失利,就否认这些创新的价值。

NPE模式本身属于市场产生的模式,以相对公平和高效的方式完成了创新补贴。从鼓励创新的角度,NPE有其价值。不过,过高的赔偿,原告当然高兴,但被告的钱花在赔偿上,也就没钱创新了。所以我国限制NPE获得高额赔偿。

对国内的半导体企业而言,建议在盈利的时候,拿出更多的预算申请专利,尤其是在世界范围内申请专利。如果扬帆起航,这些投入就是出海的保险,万一遭遇风浪,这些投入还可能获得收益,帮自己度过难关。

如果发现我的专利或者其它知识产权被侵害了,我需要发警告函吗?我可以发警告函吗?我可以给谁发呢?关于警告函,你要知道三件事。给谁发?何时发?怎么发?

第一种警告函是发给直接侵权者的,告知对方涉嫌侵权了。专利法规定的直接侵权行为包括制造、进口、销售、许诺销售。我们当然可以发给制造商,针对其它行为的当事人,比如针对销售商或者使用者,也可以发警告函,但是要算算帐。

如果在电商平台展示被诉侵权产品,电商平台是在许诺销售吗?可以对它发警告函吗?当年的天猫也曾经对警告函处理不当,对一款专利烧烤炉承担过赔偿责任 。但这是第二种警告函。

第二种警告函是发给间接侵权者的,告知对方帮助制造、销售的产品涉嫌侵权,比如提供侵权产品零部件的供货商。

通知电商平台也是一种警告函。此时,如果电商平台下架了,则平台没有侵权责任;如果电商平台没有下架,而侵权也成立,那么平台有可能对没有下架而扩大的损失承担连带的赔偿责任(脚注35)。

对商业秘密而言,直接侵权者一般都是明知故犯,其实不需要告知。除非有员工加入新公司以后拿老东家的成果冲业绩,新公司确实不知道这种奇葩情况。

对第二种间接侵权者差异更大。销售使用商业秘密侵权产品的行为,一般不属于商业秘密侵权行为。商业秘密是一种信息,一旦商业秘密变成了产品,例如,已经采用商业秘密设计生产了芯片产品,侵权行为就已经完成。后续使用、销售这些芯片的人,并不是侵权者(脚注36)。所以,理论上,不应该对销售者和使用者发送警告函。

第一种,针对侵权者的警告函,发送警告函的目的是什么?首先,是优雅的要求对方停止侵权。但对方没有打住,就需要起诉,但是诉讼需要举证,警告之后就容易举证不能。所以,做最坏的打算,先把证据搞掂,再发警告函。

其次,是争取更多的损害赔偿。知识产权的恶意侵权,可以判决2-5倍的赔偿。所谓恶意诉讼,就是明知而侵权。专利虽然是公开的,但是友商未必明知,警告侵权之后,侵权行为延续就是恶意侵权了。为了证明恶意,可以在警告之后收集持续侵权的证据。

第二种,针对间接侵权者,比如销售商、代工商乃至用户,也可以在取证后发警告函,但常见的是起诉后再发警告函。起诉之后拿出明晃晃的案件编号,或者受理通知书,更能激发间接侵权者的风险意识。

这种风险主要来自于向制造行为之外的主体发送警告函。实话实说,向制造者之外的主体发送警告函,目的经常是为了争夺市场,比如向销售商和使用者发送警告函的意思,言外之意是别买友商的产品,买友商的产品可能有麻烦,买我的产品是安全的。一旦销售和使用停止,友商会有损失。

但侵权只是嫌疑,并没有法院确认。如果法院最终判决侵权不成立,那么友商可以主张发送警告函的行为构成不正当竞争,要求专利权人赔偿损失。

降低专利权人此类风险的方式是客观表述,法院没有判决之前只是“涉嫌侵权”,一定不要直接写“侵权”。此外,建议在警告函后附带专利文本和侵权比对表。

专利文本证明自己确实是权利人,侵权比对表是让收件人有能力自己判断是否构成侵权。即便最后侵权不成立,也是收件人基于自己的判断主动停止销售使用,并不是被警告函忽悠瘸了。

如果收件人在收到警告函之后催告起诉,而专利权人在一定期限内既不起诉,也不撤回警告,则收件人可以提出确认不侵权之诉,关键是可以在自己的主场法院提出。虽然专利权人依然可以起诉侵权和赔偿,但案件将由被告的主场法院审理。

一般的专利侵权诉讼中,被告期望在一审的审理过程中无效涉案专利,一旦无效成功,所有的法律风险一了百了。但无效需要一段时间搜集证据。如果发送警告函而又不起诉,那么友商有充分的时间搜集专利无效的证据。

如果真的收到专利侵权的警告函也没啥了不起。生意做大了,总要遇到友商发起的合法战争。但可以做好以下预案:

2.找专业人员全面分析诉讼风险,包括分析专利是否真实稳定,侵权风险高低,赔偿额多少,是否有融资、上市或公关的压力。如果风险较高,则积极止损,比如修改方案规避侵权,撤回专利权人可能收集的证据等等。

3.关注上下游企业和客户,如果同样收到警告函,则一并收集。如果侵权风险很低,也可以要求律所出具书面分析报告让上下游企业和客户安心。

发送警告函之前,也要知道对方会做这些准备,算算帐再发。“夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见矣。”

新闻资讯

-

靳强连载(五):要钱的专利 07-10

-

2025年全国专利代理师资格考 07-09

-

远大住工取得装配式预制构件竖向 07-09

-

2024年上海地区全国专利代理 07-09

-

专利代理师考试2024年笔试真 07-09

-

2025年太原专利代理师资格考 07-09

-

济宁专利信托律师 07-09

-

《老公》人家要嘛V3 07-09